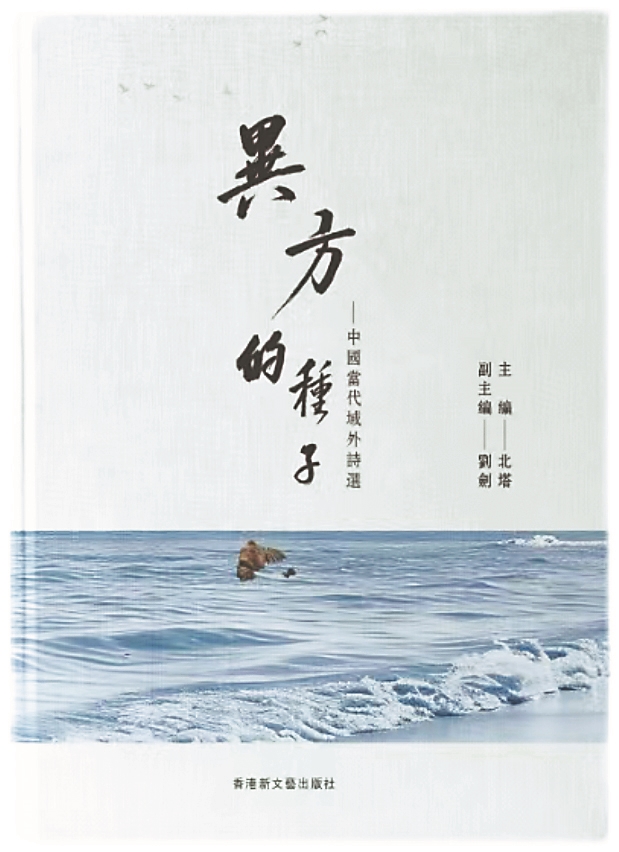

《异方的种子——中国当代域外诗选》/北塔、刘剑编/香港新文艺出版社/2024年5月

□北塔

2021年出版的《中国当代域外诗十二家》是中国历史上第一部明确以域外为书名出版的诗歌合集。我适才编竣的这部《异方的种子——中国当代域外诗选》是第二部,入选诗人数量已经由12位扩大为44位。都是近15年来我们一起走南闯北的挚友,尤其是积极参加世界诗人大会中国办事处张罗的各类各地诗歌交流活动的同仁。

这里有些人虽然时常出国,但没有长达十几年甚至几十年的居住经历。短期出国写作和长期定居写作是有差别的,前者更带有场景性、逆旅性、聚焦性,后者比较生活化、社会化、散点化。前者以写景为主,后者以写人为主,前者哪怕写人,也多写已经逝去的人——因为我组织的中国诗歌代表团出访旅程中安排了大量拜谒历代作家艺术家的故居、墓地等活动,拜谒之后所写的诗歌文本往往是与这些已故伟人的隔代潜对话,多采用仰视的视角;而后者所写的往往是他们日常交往中的各色人等,包括家人、恋人,这类文本是真实对话的摹本,多采用平视的视角。如果说前者的写法是化陌生为熟悉,那么后者是化熟悉为陌生。化得巧妙,两者都能产生好作品。

本书大部分作品都是根据我多年来的阅读积累而搜罗的。我知道,近半个世纪的域外诗写作,已经出现了成千上万的佳作,我的视野有限,本书的篇幅更有限,还有大量域外诗珍珠般遗落在各种载体和媒体的大海里,等着我们去寻觅、捞取、集合、甄选。

关于域外诗的概论、史论和诗论,我都曾写过文章(尤其是《十二家》序)。有兴趣的朋友可以去寻读。关于《异方的种子——中国当代域外诗选》这本书的书名,我想稍作解释。“异方的种子”来自我素所敬仰的卞之琳先生的一行诗:“像候鸟衔来了异方的种子”。这行诗来自他的早年名篇《尺八》。

我之所以要在这篇短序中破例全文引用这首诗,是因为这不仅是一首艺术精湛严谨、内涵丰富深刻、修辞独特贴切的域外诗,而且是一首域外诗论诗。我年轻时读了这首诗,可以说,几十年来想忘都忘不掉;但以前一直没有意识到它的域外诗理论方面的意义。域外诗人如同候鸟,在不同的国度之间飞来飞去,把一个国度的种子衔到另一个国度,这是灵感的、思想的、文明的种子。它们可能因为太新而有排异性,并不适合异乡的土地;也可能因为生命力太野,而具有危害性,并不适合烂熟的耕地。域外诗人写下的诗歌就是这种子后来开出的花、结出的果。吴晓东教授在《尺八的故事》一文中说:“《尺八》的复杂,主要是因为这首诗交替出现了三种时空和三重自我。”“前三句写历史,四五句写现实,六到十句写想象,进入的又是虚拟的历史情境和氛围,从而构成了三种时空的并置和交错。”三重自我则是叙事者、海西客、诗人自己。《尺八》一诗确实够复杂,而我一直主张现代诗应该与现代人复杂的思维和生活相对应,也可以是复杂的、纠缠的、奥秘的,因为现代人的人格可能就是分裂的、多维的、组合的。域外诗尤其如此,因为它是多种语言、语境、文化的杂交后的产物。

这本书的封面是由我和设计师精诚合作精心构思而成的,其思路紧扣本书题目和主题。异域的种子是候鸟从远方衔来的,所以上方有一群鸟,隐隐约约,这表示它们飞得很高很远,似乎已经飞出了书页或者我们的视野的边界。这些候鸟在到达极远的目的地之前,需要飞越重洋,随时有掉下来葬身大海的危险。好在海里边有岛礁,虽然很小,且寸草不生,但能让飞累了的鸟儿稍事歇息,也许是因为来驻足的鸟儿多了,让岛礁也秉具鸟性,似乎随时要飞起来,脱离大海,或者上去迎候落鸟,或者兀自飞向天空,像鸟一样飞向远方,当然,假如它能带着大海哪怕一片浪花一起飞,也是更加美丽甚至壮丽的风景。我请书法家陈大志先生题写书名时,也建议他把字写成鸟状,或起或落,仿佛每个字都长着鸟喙,都衔着远方的种子,同时,我请设计师把书名放在中间,让它们做鸟与岛之间的接引者、衔接者。它们还可以被解读为种子,正在从鸟喙中掉出来。正如我前文所讲的,候鸟是善于勇于长途迁移的生物,它们象征我们这些域外诗作者,我们也飞向远方,也带来种子,诗歌的思想的文明的异质性种子,本书中的诗都是这些种子长成后所结的异果,别有风味!